大人気漫画『キングダム』において、圧倒的な存在感と強さで物語を彩る「山の民」。彼らの登場シーンは、常に読者の心を掴み、物語のボルテージを最高潮に引き上げてくれます。この記事では、キングダムの山の民の正体と主要部族の紹介から、秦国を支える最強の助っ人集団としての役割を、作中の活躍を交えながら深く掘り下げていきます。山界を統べる死王・楊端和の圧倒的なカリスマ性や、彼女を支える腹心の強き戦士たちの背景、そしてそれぞれに特異な能力を持つ傘下の部族についても、より詳細に解説。特に神業のような登攀を得意とする猿手族の特殊能力や、実写映画で山の民を演じた豪華キャスト陣にもスポットを当てます。さらに、物語の深層に迫るべく、キングダムの山の民のモデルと史実の謎を徹底追及。果たして山の民は実在したのか、その気になる元ネタを考察し、物語の根幹をなす穆公の逸話が描く秦との深い因縁や、彼らがなぜ仮面をつけているのかという最大の謎まで徹底解説します。ファンの心を揺さぶるキングダムの名言集と共に、この記事を読めば、キングダムの山の民の活躍を漫画で一から読み返したくなること間違いありません。

- 山の民の正体と複雑な組織構成が深くわかる

- 各部族の特殊能力や主要メンバーの背景を網羅的に解説

- 史実のモデルや元ネタになった歴史的逸話の謎が明らかになる

- 実写映画のキャストから作中の心を打つ名言まで楽しめる

キングダム 山の民の正体と主要部族

- 秦国を支える最強の助っ人集団

- 死王・楊端和の圧倒的なカリスマ性

- 楊端和を支える腹心の強き戦士たち

- それぞれに特徴を持つ傘下の部族

- 登攀を得意とする猿手族の特殊能力

- 実写映画で山の民を演じたキャスト

秦国を支える最強の助っ人集団

結論として、山の民とは、秦国の西に広がる険しい山岳地帯に住まう複数の戦闘部族の総称です。彼らは平地の民とは全く異なる独自の文化や言語を持ち、その戦闘能力は秦国の精鋭部隊をも凌駕するほど極めて強力です。険しい山々での生活は彼らを強靭な戦士へと鍛え上げ、地形を活かしたゲリラ戦術や、部族ごとに特化した戦闘技能は、規律化された平地の軍隊にとって大きな脅威となります。

物語の序盤、主人公・信が忠誠を誓う若き王・嬴政(えいせい)が、実弟・成蟜(せいきょう)の反乱によって王都・咸陽を追われた際、起死回生の最後の切り札として彼らに助けを求めます。当初、山の民は過去に秦国から裏切られた歴史的経緯から、平地の民に対して深い恨みと不信感を抱いていました。しかし、嬴政が示した中華統一という壮大な夢と、かつて彼らの祖先と秦の名君・穆公(ぼくこう)が交わした盟約を再び結ぶという真摯な申し出を受け入れ、固い同盟関係を築くことになります。この歴史的な同盟こそが、キングダムの物語を大きく動かす原動力となりました。

絶望を覆す一撃必殺の援軍

彼らの真価が最も発揮されたのが、合従軍編における蕞(さい)の戦いです。大国・楚の媧偃(かえん)や、趙の李牧(りぼく)ら連合軍によって秦国最後の砦である蕞が陥落寸前まで追い詰められた際、楊端和率いる山の民は神の軍団のごとく戦場に現れました。その登場は絶望に沈む秦の兵士と民衆を奮い立たせ、戦況を一瞬にしてひっくり返しました。彼らは単なる援軍ではなく、秦国の運命を左右する「切り札」とも呼べる最強の助っ人なのです。

死王・楊端和の圧倒的なカリスマ性

数多の部族を束ねる絶対的な君主、それが楊端和(ようたんわ)です。息をのむほどの美貌の持ち主でありながら、「山界の死王」という、その姿からは想像もつかない恐ろしい異名で山内外に知られています。彼女の強さは、愛用の双曲剣を振るう個人の武勇だけに留まるものではありません。

本来は互いに反目し、絶えず争いを繰り返していた数多くの部族を、数百年ぶりに武力で平定し、一つの軍団としてまとめ上げたという偉業を成し遂げています。その圧倒的な実力、戦況を冷静に見極める知性、そして全ての民を惹きつけてやまない強烈なカリスマ性により、全部族から絶対的な忠誠と信頼を勝ち得ているのです。その功績は秦国にも認められ、後に秦が誇る伝説の将軍たちに匹敵する「六大将軍」の一人にも任命されています。

彼女自身も閉鎖的な山界だけでは飽き足らず、常に外の世界へ視野を広げることを渇望していました。だからこそ、嬴政が語る中華統一という前人未到の夢に強く共感し、自らの民と命を懸けて協力する道を選んだのです。彼女という傑出したリーダーシップなくして、山の民という強力無比な軍団は決して存在しなかったでしょう。

楊端和を支える腹心の強き戦士たち

楊端和の元には、彼女に絶対の忠誠を誓い、その手足となって敵を打ち破る強力な戦士たちが集っています。中でも、バジオウとタジフは、彼女が山界統一を始める前からの側近であり、軍の中核を担う最も重要な存在です。

双剣の暗殺者「バジオウ」

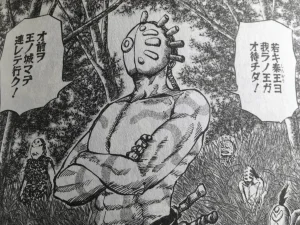

楊端和の右腕として、常にその傍らに控えるのがバジオウです。彼はかつて戦で滅んだバジ族の唯一の生き残りで、発見された当初は言葉も話せず、人間社会から隔絶された獣のような気性を持っていました。しかし、楊端和との戦いに敗れ、彼女の一族に加わったことで人間性を取り戻し、山の民と秦、両方の言葉を巧みに操る有能な戦士へと成長しました。

彼の戦闘スタイルは、二本の剣を駆使した超高速の斬撃が特徴で、そのスピードとアクロバティックな身体能力は敵を翻弄し、確実に仕留めます。さらに、極限の窮地に陥ると、理性のタガを外し、かつての獣性を解放する「バーサーカーモード」が発動。その戦闘力は計り知れず、まさに鬼神のごとき強さを発揮します。鄴(ぎょう)攻略編では、犬戎族の猛攻で絶体絶命となった楊端和を、文字通り命がけで守り抜きました。

怪力の豪傑「タジフ」

巨大な石球を先端に取り付けた棍棒(こんぼう)を軽々と振り回す、山随一の怪力を誇るのがタジフです。見た目通りの典型的なパワーファイターで、その一撃は敵兵を鎧ごと粉砕し、戦線をこじ開ける突破力に長けています。

一見すると粗野な人物に見えますが、その内面は義理堅く、真に強い者を認める器の大きさも併せ持っています。初対面で信に自慢の仮面の角を折られた際には、激怒するどころか信の実力を素直に認め、以降は「コンニチマ」と片言の挨拶を交わす友好的な関係を築いています。彼の存在は、山の民の純粋で力強い魂を象徴しているかのようです。

この二人のような絶対的な信頼を置ける部下がいるからこそ、楊端和は王として常に前線に立ち、大胆不敵な采配を振るうことができるのですね。

それぞれに特徴を持つ傘下の部族

楊端和が率いる山の民は、決して均一的な集団ではありません。それぞれが異なる文化、異なる仮面、そして異なる特技を持つ部族の連合体であり、その多様性こそが彼らの比類なき強さの源泉となっています。

平地の軍隊が歩兵、騎兵、弓兵といった兵科で構成されるのに対し、山の民は部族そのものが一つの「兵科」として機能します。戦況に応じて各部族の特性を最大限に活かすことで、敵の予想を常に裏切る、予測不能で柔軟な戦術を展開することが可能です。ここでは、作中で目覚ましい活躍を見せた代表的な部族をいくつか紹介します。

代表的な山の民の部族とその特性

- 鳥牙族(ちょうがぞく):族長シュンメンに率いられる部族。鳥のくちばしのような仮面が特徴で、騎馬による奇襲や高速の速攻戦を得意とします。

- フィゴ族:フィゴ王ダントを筆頭に、筋骨隆々な戦士が多く所属。正面からのぶつかり合いを好み、圧倒的なパワーで敵陣を粉砕する力押しに強い部族です。

- メラ族:一角獣のような仮面と、独特の形状をした曲刀が特徴。山の民には珍しく、胴体を覆う堅牢な鎧を装備しており、攻守のバランスに優れています。

- 鳥加族(ちょうかぞく):弓矢による遠距離攻撃に特化した部族。正確無比な射撃で敵を寄せ付けず、巨大な盾も巧みに使いこなし、防御陣形も固いです。

- 飛馬族(ひばぞく):山間民族一とも言われる卓越した馬術を誇ります。敵が放った矢の雨を、方向転換することなく速度だけでくぐり抜けるほどの驚異的なスピードで敵を追撃します。

これら以外にも、犬のように鋭い嗅覚で隠れた敵や通路を探り当てる知多族や、虎殺しの異名を持つ族長が率いるラギ族など、数えきれないほどの個性的な部族が存在し、楊端和軍の複雑で強力な戦力を形成しているのです。

登攀を得意とする猿手族の特殊能力

数ある特殊技能を持つ部族の中でも、特に異彩を放ち、城攻めにおいて無類の強さを発揮するのが猿手族(えんしゅぞく)です。彼らはその名の通り、猿のごとき身軽さを持ち、「壁を走る者」という異名で知られています。ほぼ垂直な崖や、人間が取り付くことなど不可能に思える城壁をも、素早く静かに登攀することができるロッククライミングの達人集団です。

この特殊能力は、特に攻城戦において絶大な戦略的価値を持ちます。通常の軍隊では正面突破しか選択肢がないような難攻不落の城塞であっても、彼らは守備兵が警戒していない絶壁から城内に侵入し、内側から城門を開ける、あるいは敵の中枢を直接叩くといった奇襲攻撃を可能にするのです。

趙国との存亡をかけた鄴攻略編では、猿手族の族長である小柄な老人「エンポじぃ」とその屈強な側近である赤猿・青猿が、鉄壁の守りを誇る橑陽(りょうよう)城を、わずか一夜にして陥落させるという、信じがたい大金星を挙げました。彼らの存在は、山の民が単なる勇猛な戦闘集団ではなく、高度な特殊技能を持つプロフェッショナル集団でもあることを鮮烈に印象づけました。

実写映画で山の民を演じたキャスト

社会現象にもなった実写映画版『キングダム』では、山の民のキャラクターたちも、その驚異的な再現度の高さで原作ファンを唸らせました。特徴的な仮面で顔の大部分が隠れているキャラクターも多い中、実力派の俳優陣が全身を使った演技とアクションで、その魂と魅力をスクリーンに見事に表現しています。

| 役名 | 俳優名 | キャラクターと演技の特徴 |

|---|---|---|

| 楊端和 | 長澤まさみ | 原作から抜け出たような美しさと、戦場を支配する王としての威厳を見事に両立。その眼光と佇まいは、まさに「山界の死王」そのものでした。 |

| バジオウ | 阿部進之介 | 長身と鍛え上げられた肉体を駆使し、人間離れしたキレのあるアクションを披露。仮面の下からでも伝わる、楊端和への絶対的な忠誠心を見事に体現しました。 |

| タジフ | 一ノ瀬ワタル | 元プロ格闘家という経歴を活かした圧倒的な迫力で、怪力の豪傑を熱演。その雄叫びと棍棒の一振りは、山の民のパワーを象徴していました。 |

| ランカイ | 阿見201(元デコボコ団) | 身長201cmという規格外の巨体を活かし、精巧な特殊メイクを施して異形の怪人を怪演。CGでは出せない生身の恐怖を観客に与えました。 |

特に長澤まさみさんが演じる楊端和は、原作ファンからも「完璧なキャスティング」と絶賛の声が上がりました。映画ならではのスケールで描かれる山の民の迫力と魅力を、ぜひ映像でも体感してみてください。

→映画『キングダム』をAmazon Prime Videoでチェックする

キングダム 山の民のモデルと史実の謎

- 山の民は実在した?元ネタを考察

- 穆公の逸話が描く秦との深い因縁

- 心を揺さぶるキングダムの名言集

- なぜ仮面をつけているのかを徹底解説

山の民は実在した?元ネタを考察

物語に圧倒的なリアリティを与えている山の民ですが、結論から言うと、「山の民」という名前の特定の民族が史実として存在したという公式な記録は見つかっていません。彼らはあくまでキングダムにおける創作の集団です。しかし、全くの架空の存在というわけではなく、その着想の源になったと考えられる人々は確かに存在します。

当時、中華世界の周辺には、文化や言語の異なる様々な異民族が暮らしており、秦国の西側には「西戎(せいじゅう)」と呼ばれる遊牧民族が勢力を築いていました。東京大学大学院 人文社会系研究科の資料によると、彼らは現在のチベット地方などを拠点とし、険しい山岳地帯での生活に適応していたとされています。秦とは長年にわたり、敵対と和睦を繰り返す複雑な関係にありました。

西戎とはどんな人々だったのか?

西戎は単一の民族ではなく、チベット系やトルコ系など、複数のルーツを持つ人々の集合体であったと考えられています。過酷な自然環境で生きる彼らが、キングダムの山の民のように、強靭な肉体と高い戦闘能力、そして独自の文化を持っていた可能性は十分に考えられます。キングダムの作者・原泰久先生は、こうした西戎をはじめとする複数の異民族の歴史的イメージを膨らませ、山の民という魅力的な集団を創作したと言えるでしょう。

穆公の逸話が描く秦との深い因縁

山の民と秦国の特別な関係を描く上で、物語の根幹となっているのが、作中から約400年前に実在した秦の名君・穆公(ぼくこう)のエピソードです。そして驚くべきことに、この感動的な話は単なる創作ではなく、中国の偉大な歴史書である司馬遷の『史記』にも記されている、史実に基づいた逸話なのです。

ある日、穆公が最も大切にしていた駿馬が逃げ出し、岐山(きざん)の麓に住む「野人」たちに捕らえられ、食べられてしまうという事件が起きました。これを知った役人たちは激怒し、彼らを捕らえて厳罰に処そうとしました。しかし、穆公はその役人たちを止めさせ、こう言ったとされています。

「君子は家畜のことで人を傷つけないものだ。それに、良い馬の肉を食べた後に酒を飲まなければ、体を損なうと聞いている」

そして、罰する代わりに彼ら全員に美味しい酒を振る舞いました。この穆公の慈悲深さに野人たちは深く感銘を受けます。後に、秦が隣国・晋との戦で穆公自身が敵に包囲されるという絶体絶命の窮地に陥った際、この時の野人たちが恩を返すために命がけで馳せ参じ、見事、穆公を救い出したのです。(出典:国立国会図書館デジタルコレクション『史記』秦本紀第五)

キングダムでは、この「野人」が山の民の祖先として描かれており、彼らと秦との400年にもわたる深い因縁の原点として、物語に絶大な説得力を与えています。

史実とフィクションの融合

ただし、史実における楊端和は山の民の王ではなく、秦に仕えた男性の将軍であったという説が有力です。キングダムは、このような史実の記録を巧みに物語の骨格に取り入れながらも、読者を引き込むための大胆な脚色を加えることで、唯一無二のエンターテイメントを創り出しているのです。

心を揺さぶるキングダムの名言集

キングダムは、読者の魂を震わせる数々の名言が生まれる作品ですが、山の民、特に王である楊端和の言葉は、その背景にある壮絶な覚悟と王としての誇りから、一際強く我々の心に突き刺さります。

彼らの言葉には、ただの勇ましさだけでなく、厳しい自然と戦い、裏切りが渦巻く世界で数多の部族をまとめ上げてきた者だけが持つ、重い哲学が込められています。

全軍 前進だ! 血祭りだ!!

これは、蕞の戦いで秦国の救援に現れた楊端和が、全軍に攻撃開始を命じた際の、シンプルかつ最も有名なセリフです。この一言だけで、絶望的な戦況が覆ることを確信させるほどの凄みとカリスマ性が凝縮されています。彼女が「山界の死王」と呼ばれる所以がわかる、まさに象徴的な名言と言えるでしょう。

山界の法は単純だ 奪うか 奪われるか

嬴政と初めて対峙した際に語った、山の民の掟です。弱肉強食という厳しい掟の世界で生き抜いてきた彼らの価値観と、楊端和自身の生き様を端的に表しています。この揺るぎない価値観を持つ彼女が、なぜ嬴政の語る夢に懸けようと思ったのか、その後の展開を考えると非常に深みのあるセリフです。

死を恐れるな 前だけ見て進め 我ら山の民の誇りを懸けて

窮地に陥った兵士たちを鼓舞する言葉です。彼女が兵たちから絶対的な信頼を得ているのは、自らも先頭に立って死地に飛び込む覚悟を持っているからです。この言葉は、山の民の強さの源泉が、王と民の固い絆にあることを示しています。

これらの名言は、山の民のキャラクター性を際立たせ、物語にさらなる重厚感を与えています。彼らの活躍シーンと共に、その魂の叫びとも言える言葉にもぜひ注目してみてください。

なぜ仮面をつけているのかを徹底解説

山の民を視覚的に象徴するものといえば、部族ごとに全くデザインが異なる特徴的な仮面です。この印象的な仮面は、一体なぜつけられているのでしょうか。ファンの間でも様々な考察がされていますが、これにもモデルとなった民族の風習が関係しているという説が有力です。

前述の山の民のモデルの一つとされる「西戎」の中に、羌族(きょうぞく)という一族が存在しました。この羌族に伝わる逸話に、次のようなものがあります。

羌族の始祖とされるリーダー『無弋爰剣(むよくえんけん)』は、元は秦の奴隷でしたが、機転を利かせて脱走します。その後、彼は野で鼻を削がれるという酷い仕打ちを受けた女性と出会い、夫婦となりました。女性はその容貌を深く恥じ、常に豊かな髪で顔を隠して生活していたと言います。後に、羌族の人々はこの始祖の妻の逸話に倣い、顔を隠すことを風習とするようになったそうです。

この「顔を隠す風習」という歴史的背景を、作者である原泰久先生が、漫画的な表現として「部族ごとに特色のある仮面をつける」という、極めて魅力的でミステリアスなビジュアルに昇華させたのではないか、と考えられています。仮面は、彼らの謎めいた雰囲気を高めるだけでなく、部族のアイデンティティや団結の象徴、そして敵に対する威嚇など、複数の重要な役割を担っているのかもしれません。

キングダム 山の民の活躍を漫画で読もう

この記事では、キングダムに登場する山の民について、その正体から史実のモデル、そして作中での圧倒的な魅力まで、多角的にそして深く解説しました。彼らの存在が、キングダムという壮大な物語にどれだけの色と深み、そして興奮を与えているか、お分かりいただけたのではないでしょうか。

- 山の民は秦の西側に住まう複数の戦闘部族の総称である

- 絶対的な王は美しさと圧倒的な強さを兼ね備えた「山界の死王」楊端和

- 腹心の戦士であるバジオウとタジフが軍の中核を担っている

- 騎馬や登攀など各部族がそれぞれ独自の特殊能力を持っている

- 実写映画では長澤まさみさんらがその迫力を見事に演じきった

- 史実としての「山の民」は存在しないが「西戎」が有力なモデルとされる

- 秦の穆公と「野人」に関する史実の逸話が物語の重要なベースにある

- 史実の楊端和は秦に仕えた男性の将軍だったという説が有力

- 「血祭りだ」に代表される楊端和の言葉には強烈なカリスマが宿る

- 特徴的な仮面はモデルとされる羌族の「顔を隠す風習」が元ネタか

- 王都奪還や蕞の戦いなど、秦国の数々の窮地をその力で救ってきた

- 彼らの活躍なくして秦国の勝利、そして物語の進展はありえなかった

- 多様な部族の連合体であることこそが彼らの予測不能な強さの源泉

- ミステリアスな存在でありながら、人間味あふれる魅力的なキャラクターも多い

- 彼らの壮絶な戦いと揺るぎない誇りの詳細はぜひ原作漫画でご覧いただきたい

楊端和の気高いリーダーシップ、バジオウの unwavering 忠誠心、そして各部族の個性が爆発するダイナミックな戦いぶり。文字や映像だけでは伝えきれない山の民の本当の魅力は、原作漫画の緻密な描写と熱いストーリーを読むことで最大限に感じることができます。この記事で彼らに興味を持った方は、ぜひコミックスを手に取って、彼らの生きた証を体感してください。